Début de l'article <= |

Les Oursins fossiles |

Accueil du site Contact~JM |

Toutes les observations ont été réalisées dans les monts de Vaucluse au Nord de la D100 à proximité du village de Lagnes et à une altitude approximative de 240 m au dessus du niveau de la mer.

L'échantillon est un caillou détaché d'un bloc de taille métrique constitué d'un calcaire à faciès "débris coquilliers" d'étage Barrémien (-120 Ma, Crétacé), (Fig1).

▲ Fig1: vue d'une partie du bloc de calcaire à débris de coquilles.

Ce bloc est gris en surface et présente une cassure fraîche très blanche.

La roche est dure. Elle peut être dissoute par l'eau de pluie qui forme des acides avec les débris végétaux qui s'accumulent dans les creux.

En s'infiltrant dans la roche cette eau acidulée agrandit des fissures en y déposant une argile de couleur rouille.

Ceci rappelle la composition de ce calcaire: Ca(ou Fe ou Mg)CO3 et explique la couleur des images (Fig2).

Ces fissures fragilisent le bloc et ont facilité le détachement du caillou observé.

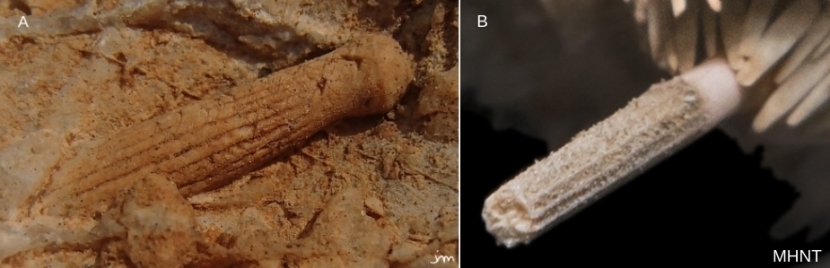

▲ Fig2: Vue de la face fissurale du caillou. Noter la couleur rouille. (O = oursin, E = éponge (?))

Dans un angle de l'image se trouve un fossile de radiole d'oursin du groupe des Cidaridés ("oursins crayon"). Chez ces oursins les radioles ne sont pas piquants. Les gros radioles présentent souvent des cannelures, elles même portant de petites dents (Fig3). Ces gros radioles ne sont pas recouverts par un tissu vivant si bien que de nombreux organismes peuvent s'y fixer. L'ensemble contribue peut être au camouflage de l'oursin.

▲ Fig3: Comparaison des radioles (A) fossile et (B) actuelle de Cidaris cidaris d'après (5).

La partie visible du fossile mesure 15 mm de long.

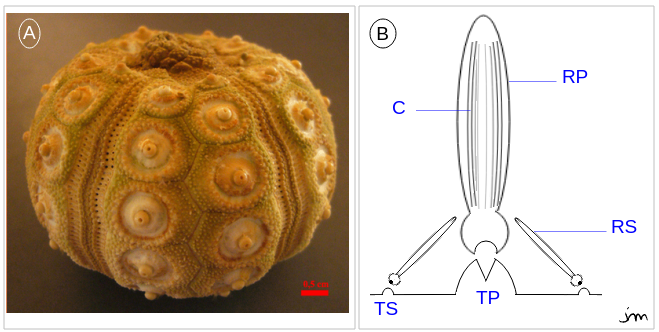

On observe des cannelures sur les 2 objets. Sur le fossile, la partie renflée est la zone d'articulation avec le test, le "squelette" des oursins. Cette partie renflée correspond avec un tubercule sur le test. Chez les Cidaridés le gros radioles primaires s'articulent sur de gros tubercules qui sont entourés d'une couronne de petits tubercules (Fig4). Sur les petits tubercules viennent s'articuler de petits radioles secondaires souvent applatis qui protègent l'articulation principale.

▲ Fig4: Test nu d'oursin cidaridé d'après (4) et schéma de l'articulation des 2 types de radioles.

(TP = tubercule primaire, TS = tubercule secondaire, RP = radiole primaire,

RS = radiole secondaire, C = cannelures, barre 5 mm)

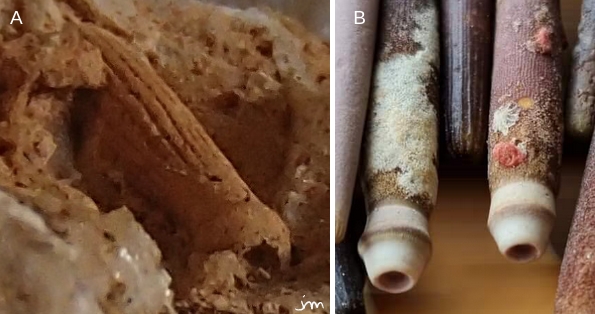

Les différentes pièces sont retenues entre elles par des fibres ligamentaires en matière organique (non représentées sur le schéma). Les radioles primaires montrent une cavité au niveau de l'articulation. Le tubercule primaire aussi. Nous ignorons la fonction de ces cavités mais elles se trouvent sur notre fossile ainsi que sur les formes actuelles (Fig5). Si la cavité du radiole est une cavité articulaire classique dans laquelle le tubercule doit entrer alors le schéma Fig4-B doit être modifié car la cavité du radiole est trop petite.

▲ Fig5: Comparaison des cavités articulaires des radioles d'oursin fossile (A) et actuelle (B).

Noter les organismes encroûtants fixés sur les cannelures de la forme actuelle.

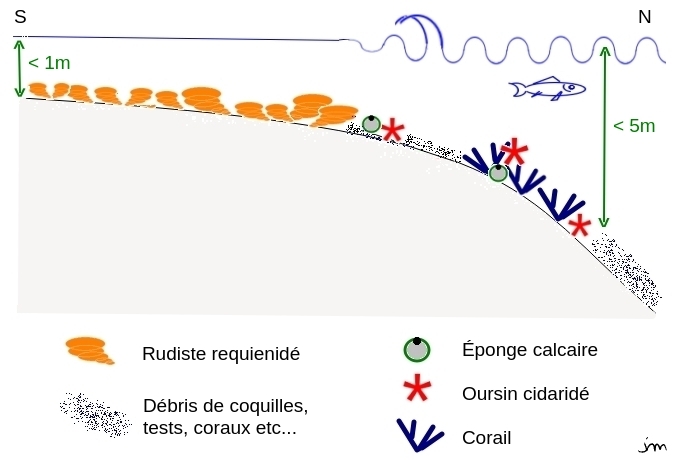

La forme générale, les cannelures et la cavité permettent d'identifier le fossile comme étant un radiole primaire d'oursin cidaridé. Ces oursins se rencontrent actuellement dans des habitats peu agités ou bien dans des milieux protecteurs de la force des vagues comme les massifs coraliens (6). Étant associés à des rudistes dans l'étage barrémien des monts de Vaucluse, on peut proposer une localisation schématique de la place de ces oursins sur la plateforme urgonienne (Fig6).

▲ Fig6: Reconstitution du milieu de vie des organismes observés - La plateforme carbonatée urgonienne (- 120 Ma).

Références: